Landerneau (Beuzit-Conogan), tombeau de Troïlus de Montdragon

Le nom de Troïlus de Montdragon sonne comme une invitation à l’aventure : celle d’un capitaine de la première moitié du XVIe siècle aux origines restées longtemps obscures, époux d’une héritière fortunée de Basse-Bretagne, et celle d’un superbe tombeau à gisant armorié, aujourd’hui conservé au Musée départemental breton à Quimper, dont le parcours chaotique cristallisa les passions et suscita durablement un vif intérêt teinté de romantisme.

Félix Benoist, Vue des ruines de l’église de Beuzit-Conogan, dessin à la mine de plomb, vers 1864 (c) Musée départemental breton, Quimper.

On sait peu de choses sur l’église dont provient le tombeau, à Beuzit-Conogan, alias Beuzit-Kenegan, La Boissière, La Boixière. C’était un ancien prieuré-cure de l’abbaye Saint-Mathieu supprimé à la Révolution et partagé entre les communes voisines de Landerneau et Saint-Thonan. Le chevalier de Fréminville put y entrer vers 1830 (Fréminville 1832, p. 267) ainsi que les auteurs des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France (Taylor, Nodier, Cailleux 1846, p. 267-268), mais l’édifice ne semble pas avoir compté d’autre élément remarquable. Carent d’entretien, il était presque entièrement en ruines dès la fin du XIXe siècle (Raison du Cleuziou 1886, p. 88-89). Il n’en subsiste aujourd’hui qu’un élégant clocher daté de 1591, surmonté d’une flèche du XVIIe siècle et orné des armes en alliance de Hervé de Parcevaux et Renée de Coëlogon, seigneur et dame en 1590 de Mézarnou et du proche manoir de la Grande-Palud (Abgrall 1903 ; Couffon, Le Bars 1988, p. 158). Quelques éléments réemployés dans une fontaine à proximité sont datables du XVe siècle, mais leur provenance est incertaine (Castel, Tugores 1984, p. 148). Enfin, les gravures d’avant 1900 ne donnent à apercevoir que l’emplacement d’une portion du placître au sud, et une croix à l’ouest (Quimper, Musée départemental breton, dessin à la mine de plomb par Félix Benoist, inv. 2016.27.10 ; Raison du Cleuziou 1886, p. 88-89).

Le tombeau fut immédiatement remarqué par les premiers érudits sous la Restauration. Son excellent état de préservation et la qualité de la sculpture le rangent parmi les œuvres de tête pour son époque en Bretagne. Taillé tout de kersanton et mesurant deux mètres soixante-quatorze de long pour un mètre vingt-sept de haut et près d’un mètre de large (Quimper, Musée départemental breton, fiche d’inventaire), on ignore qui en fut l’auteur, toutefois sa réalisation vers le milieu de la décennie 1540, « le place dans la période d’activité de l’atelier des frères Prigent, de Landerneau, connu pour avoir produit le gisant du chanoine Laurent Richard à Plouvien » (Cordier 2017).

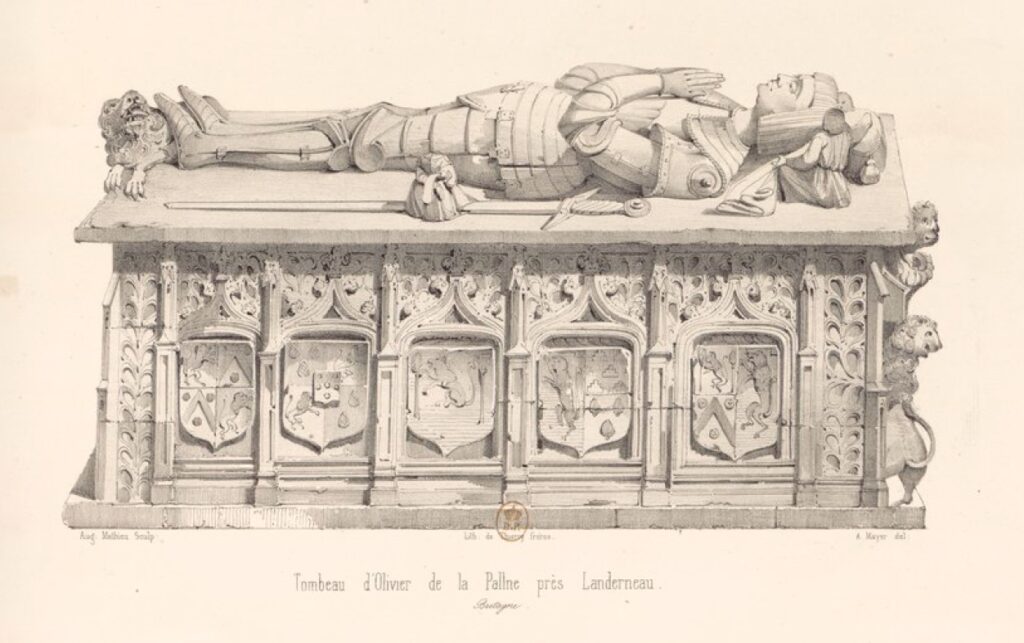

A. Mathieu, Vue du tombeau de Troïlus de Montdragon (donné par erreur comme celui de Hervé de La Palue) (Taylor, Nodier, de Cailleux 1846).

Renvoyant pour le détail à la description minutieuse de Jean-Yves Cordier (Cordier 2017), le monument est constitué de deux parties, le gisant et son soubassement. Le défunt se présente sous les traits d’un chevalier en armure, les mains jointes, les pieds appuyés sur un lion, la tête nue reposant sur un oreiller à glands recouvert par un linge plissé tenu par un ange. À ses côtés, un second ange est assis sur la lame de l’épée, tenant un phylactère. Le coffre au-dessous est sculpté aux quatre côtés, ce qui indique que le monument n’était accolé d’aucun obstacle : de par ses dimensions et sa conception fastueuse, il ne fait presque aucun doute qu’il occupait l’espace le plus éminent au centre du chœur. Le soubassement se compose exclusivement d’un riche décor héraldique, déployant aux grands côtés une file de cinq écussons abrités sous des dais à arcs en accolade portés par de fins pilastres. Aux petits côtés, tout l’espace disponible est occupé par un écu couché entre deux grands lions dressés prenant pied sur la plinthe, tenant un heaume de joute orné de six lambrequins terminés de glands, et sommé d’un bourrelet et d’un cimier. À l’arrière et aux pilastres, les rares espaces en réserve ont été habillés d’une fine résille de flammes flamboyantes, conférant un luxe supplémentaire à l’ensemble.

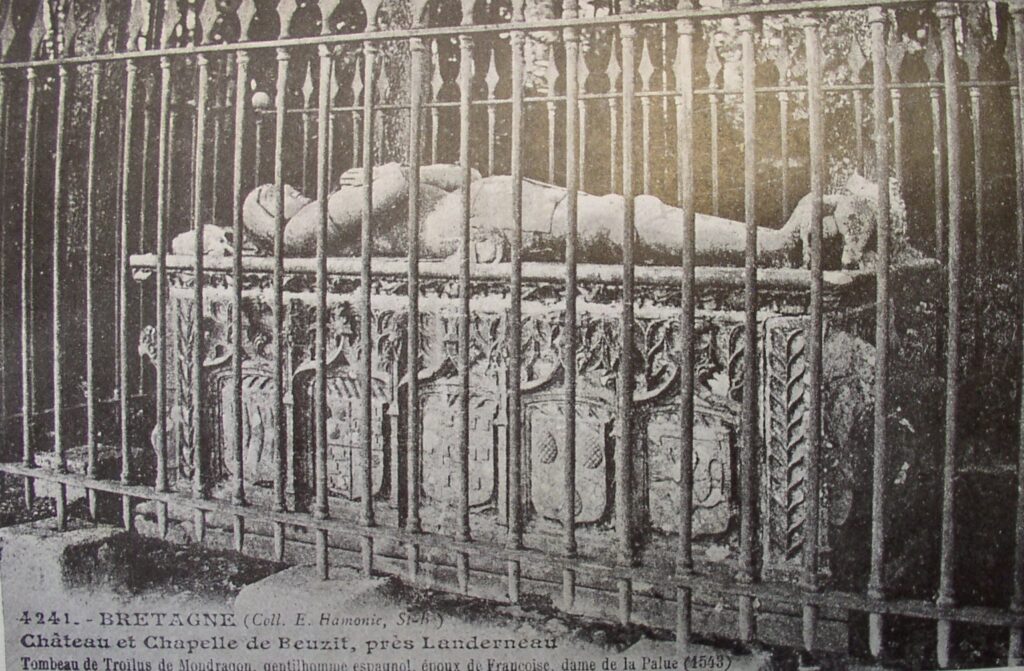

Encore en place dans l’église lorsque Fréminville l’y vit vers 1830 puis à sa suite Taylor, Nodier et Cailleux vers 1846, le tombeau fut transféré peu après à l’extérieur afin de le préserver de la ruine de l’édifice. Un dessin exécuté vers 1864 (Quimper, Musée départemental breton, fiche d’inventaire) le montre déposé dans « un petit taillis qui précède l’église » (Vallin 1859, p. 196). Ce nouvel emplacement dans un décor de ruines champêtres ayant pour arrière-plan les rabines du grand chemin menant vers Brest et les passages de batellerie sur l’Élorn fit le délice des graveurs et marchands de carte postale, mais l’étude du tombeau n’y gagna rien. Après avoir cru reconnaître le gisant d’Hervé de La Palue, un chevalier du XVe siècle dont les armes familiales ornent effectivement le soubassement (Fréminville 1832, p. 267 ; Taylor, Nodier, Cailleux 1846, p. 267-268 ; Vallin 1859, p. 196), il semble qu’il fallut attendre 1886 pour que l’identité du gisant soit correctement établie (Raison du Cleuziou 1886, p. 88-89), identifiant Troïlus de Montdragon. Vers les environs de 1900, le tombeau fut enclos d’une grille, et se trouvait, ainsi que les ruines de la chapelle, en propriété privée dans le parc du domaine de Kerlorec (Cordier 2017).

Landerneau, Gisant de Troïlus de Montdragon dans le parc du manoir de Kerlorec, carte postale des environs de 1900.

En 1923, le châtelain le vendit à deux antiquaires parisiens en contact avec une clientèle américaine fortunée : ce fut une véritable levée de boucliers. Par la plume de son président Henri Waquet et de son secrétaire Louis Le Guennec, également archiviste départemental, la Société archéologique du Finistère, secondée par la Fondation pour la Sauvegarde de l’art français, entreprit des démarches énergiques pour que le monument fût classé, ceci dans le but d’empêcher son départ du territoire. Une intervention du préfet auprès de la Direction des Beaux-Arts y parvint in extremis (Waquet 1923, p. XLVII), puis une souscription fut ouverte qui permit son rachat, avant de l’installer en 1926 au Musée départemental breton à Quimper. Fait rare, le retentissement de l’affaire dépassa l’actualité de la province et fut relayé par les quotidiens nationaux de toutes obédiences qui, fustigeant les « négociations clandestines et de subreptices enlèvements [de] tant de belles choses » (Lécuyer 1926), se réjouirent que « c’est toujours ça qui reste en France » (s. a., L’œuvre 1924).

Après un siècle d’une approche romantique soupirant au charme des vieilles pierres, les éclats de voix des érudits locaux et la verve enflammée des journaux sauvèrent le monument mais n’ajoutèrent rien à son étude, les élans de prose prenant le pas sur la rigueur méthodologique. L’ayant promu « sans conteste comme le plus beau des tombeaux à effigie du Finistère » (Le Guennec 1925) et même « de Bretagne » (Le tombeau 1926), ne lui concédant que « le monument du duc François II à Nantes et de l’évêque Thomas James à Dol » (ibid.), on médailla un « chef d’œuvre de la statuaire basse-bretonne du XVIe siècle » (Le Guennec 1925). Il ne fut procédé à aucune analyse approfondie des formes et du décor héraldique. Louis Le Guennec eut le mérite de lister les armes des principales familles nobles sur les écus du soubassement (ibid.), mais sans rechercher toutes les alliances ni préciser le contexte de transmission des fiefs, ce qui fut cause d’erreurs et d’approximations.

Quimper, Musée départemental breton, gisant de Troïlus de Montdragon installé dans l’exposition permanente (c) Jean-Yves Cordier, www.lavieb-aile.com

On ne tenta pas plus d’éclaircir les origines généalogiques obscures de Troïlus de Montdragon, préférant rêver à « l’héroïque sonorité » (Lécuyer 1926) de son nom « légendaire et shakespearien » (Le tombeau 1926). L’installation du tombeau au sein des collections permanentes du musée quimpérois, ternie d’une erreur évitable jamais rectifiée – on inversa la position du gisant sur la cuve en présentant le visage à la place des pieds –, couronna toute satisfaction : l’intérêt retomba et le dossier documentaire fut refermé. Encore marqué par les émotions, on déporta le monument à la frontière de l’histoire et du pittoresque, ne se retenant même pas de convoquer les figures des contes et légendes. Par une tirade digne d’un roman de cape et d’épée, Henri Waquet, dans la synthèse qu’il consacra à l’art breton, référence de plusieurs décennies, fit « susciter tout un cortège d’images héroïques : rencontres inexpiables où des géants s’affrontent, défis ardents, chocs sonores d’armures, convulsion suprême du chevalier qui succombe comme une tour s’écroule » (Waquet 1960, p. 63-64). Après ce trait de plume, on ne se repencha pas de longtemps sur le tombeau du capitaine d’Anne de Bretagne, étant comme conclu que « maintenant, le voilà ; il est tombé tout à l’heure ; on dirait que le cadavre est encore chaud » (ibid.).

Pour près d’un demi-siècle, la bibliographie resta blanche, jusqu’à ce qu’une récente contribution dédiée à l’épisode de 1923-26 et à ses implications – culturelles, sociologiques, communautaires, etc. – relance les travaux sur des bases plus objectives (Le Stum 2005). Dans la foulée, un article dédié (Carillo-Blouin 2006) et les réflexions d’un groupe de chercheurs et d’érudits (Famille de Mondragon 2012 ; Cordier 2017) ont permis d’éclairer le parcours de Troïlus de Montdragon en précisant les hypothèses quant à sa filiation. En résumant leur conclusions, la branche bretonne de Montdragon serait issue – peut-être en bâtardise – d’une puissante famille noble du pays Basque, originaire de la cité de Mondragón (ou Arrasate en Basque) au voisinage des villes de Bilbao et Vitoria-Gasteiz, en Espagne. Au témoignage formel d’un acte de 1516 (Saint-Brieuc, AD Côtes d’Armor, fonds 85 J, induction de Kergorlay, 1671), le père de Troïlus est un certain Jean de Montdragon, qui pourrait avoir porté deux prénoms car il semble se confondre avec un nommé Antoine de Montdragon. Né vers le milieu du XVe siècle ou vers 1460, il serait parvenu en Bretagne comme soldat des compagnies d’Alain d’Albret, allié en 1488 au duc François II dans la Guerre folle. En dépit de ses origines familiales, Jean n’aurait été qu’un simple archer qui parut à deux montres en 1489. Mais ayant fait souche en Bretagne, sans que l’on connaisse l’identité de son épouse, il connut apparemment une ascension fulgurante, due sans doute à des compétences de terrain éprouvées qui le distinguèrent en une période troublée. On le retrouve capitaine de Rennes et Nantes en 1501, 1504 et encore en 1512 (Dom Morice 1746, col. 900-901). Il reçoit à plusieurs reprises des émoluments importants pour services rendus, dont certains semblent avoir eu une connotation diplomatique. Il nourrit des relations avec la Normandie, où entre Épernon et Gisors il acquit ou reçut la terre du Hallot au début du XVIe siècle, lui faisant acquérir un bon rang de noblesse. Il eut au moins deux enfants, Jeanne, qui aurait été dame d’honneur de la reine Anne, et Troïlus, que l’on suppose né aux environs de 1490. Son rang militaire et sa récente fortune lui permirent de nourrir des prétentions assez élevées pour l’union de ce fils.

Détail des grandes armes de La Palue timbrées d’un heaume à lambrequins armoriés, gisant de Troïlus de Montdragon, Quimper, Musée départemental breton.

Troïlus put épouser une riche héritière de Basse Bretagne, Françoise de La Palue, fille de François de La Palue, seigneur de La Grande Palue en Beuzit-Conogan, et de Marguerite de Trésiguidy, dame de Trésiguidy en Pleyben. Un accord du 3 septembre 1516 évoque « noble et puissant messire Jan de Mondragon en son vivant chevalier chambrelain [chambellan] et conseiller du roi, sieur du Hallot, de la Salle, capitaine de Nantes et de Rennes, père et garde naturel dudit Troillus de Mondragon son fils et curateur de la dite damoiselle Françoyse de la Pallue lors mineure femme et compagne dudit présent sieur de Mondragon » (Saint-Brieuc, AD Côtes d’Armor, fonds 85 J, induction de Kergorlay, 1671). Outre ses fiefs, Françoise apportait en dot une ascendance prestigieuse : les La Palue descendaient en ramage des anciens vicomtes de Léon, quant aux Trésiguidy c’était un vieil estoc remontant au XIIIe siècle, ayant compté de célèbres chevaliers. Ce mariage fit accéder Troïlus à une moyenne noblesse riche et influente, gommant les quelques incertitudes de ses propres origines.

Par la suite, il se qualifia de seigneur du Hallot et de vicomte d’Auteville en Normandie. Endossant l’armure de son père, il reçut des commandements militaires importants, tenant un régiment de quatre mille hommes de pied. Il entretint des relations assez étroites avec la noblesse locale, étant le parrain de Troïlus de Mesgouëz, né vers 1536 à Landerneau, explorateur au Canada où un lac fut nommé d’après son prénom (Cordier 2017). Il meurt aux environs de 1543 à 1545, laissant de son union avec Françoise de La Palue une fille unique, Jeanne, qui épousa François Ier de Montmorency-Hallot, seigneur de Bouteville, issu de l’une des plus prestigieuses familles du royaume. S’étant défait de plusieurs des seigneuries bretonnes, notamment Trésiguidy et La Grande Palue, le couple eut trois fils dont le destin s’écarta de la Bretagne. Dans la petite église de Beuzit, le superbe tombeau de Troïlus tomba dans l’oubli de ses descendants.

Vitoria-Gasteiz (Espagne), façade d’un édifice dans la Calle Cuchillería, détail d’un relief héraldique aux armes écartelés aux 1 et 4 de Mondragón, vers le XVe siècle (c) Wikimedia – Zarateman.

Le soubassement du monument révèle un programme héraldique d’une grande richesse, mettant l’accent sur l’ascendance des La Palue. Le point d’orgue de la composition était les grandes armes sculptées à la tête du tombeau, exposées à la vue vers la nef : les lambrequins armoriés du heaume formaient une généalogie remontant jusqu’aux vicomtes de Léon, où figurent aussi les armes de Bretagne, que la légende prétend avoir été tige de la maison de Léon. Le cycle héraldique se comprend comme l’assez invraisemblable échafaudage d’un nouveau mythème familial, faisant d’un capitaine de la reine Anne d’origine basque le très lointain cousin par alliance du gendre de cette dernière, le roi François Ier. Sans descendance mâle qui aurait pu s’y raccrocher, cette généalogie magnifique n’eut pas de surgeon, et il n’en reste que la démonstration orgueilleuse d’un homme ayant réussi. La densité du propos nécessite une analyse dédoublée : la première notice sera consacrée aux seules armoiries des Montdragon, controversées, sculptées au panneau de pied du petit côté du soubassement. La seconde détaillera le cycle héraldique aux parois latérales et au panneau de tête du soubassement.