Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre (chevet)

Le chevet de l’église collégiale Saint-Pierre de Tonquédec, construite pour l’essentiel dans les années 1450-60, prend la forme d’un haut pignon triangulaire à rampants ornés de feuilles de choux, ajouré de trois fenêtres : la maîtresse-vitre, de proportions élancées, encadrée de contreforts à pinacles, et deux baies plus petites aux bas-côtés. Cette structure d’élévation répandue trouve de nombreux échos en Bretagne pour la période concernée : une comparaison appuyée peut être établie avec l’église de Saint-Jean-du-Doigt, probablement réalisée par un même atelier.

Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre, écusson aux armes de Tonquédec au contrefort à l’angle sud du chevet.

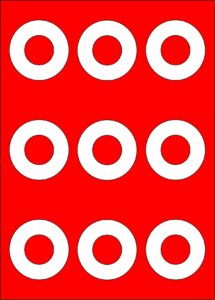

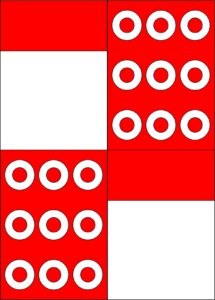

Le décor héraldique sculpté est discret quoique disposé à des emplacements choisis : à la pointe du fronton, un écusson en bannière à la surface bûchée montrait sans doute les armes de Coëtmen (armoirie 1) répétées aux deux contreforts d’angle, où un écusson chargé de neuf annelets est gravé en creux à environ deux mètres du sol (armoirie 2 a-b). C’est la continuation du procédé appliqué à l’intérieur aux supports octogonaux des trois travées orientales, marqués du même écu en bannière sur la face extérieure du pilier. Il s’agissait clairement de circonscrire le chœur canonial en le « pavoisant » aux armes du seigneur.

L’élément le plus remarquable est la maîtresse-vitre, seule fenêtre partiellement conservée de l’ancien édifice. De ses six lancettes, il subsiste environ la moitié des panneaux, ainsi que la plupart des verres au tympan. Celui-ci adopte un réseau à mouchettes, mouchettes à pointes tronquées, soufflets et quadrilobes, dont le d’un dessin semble avoir été la spécialité d’un atelier local de sculpture aux compétences éprouvées, présent sur plusieurs grands chantiers costarmoricains dans le troisième quart du XVe siècle, ce qui, étrangement, paraît n’avoir jamais été repéré. On relève le même réseau ou avec d’infimes variations à Lantic, où il reçut une verrière datée vers 1463, à la chapelle de Kerfons en Ploubezre, et au bras sud du transept de la cathédrale de Saint-Brieuc sur une campagne attribuable à l’évêque Jean Prigent (1439-1472). Ces comparaisons attestent du soin porté à leur collégiale par les vicomtes de Tonquédec, qui puisèrent au répertoire formel des meilleures réalisations locales. La maîtresse-vitre de la collégiale a inspiré le chantier satellite de la chapelle de Runfao en Ploubezre, édifiée afin de pourvoir la seigneurie de Runfao, appartenant aux Coëtmen, d’un monument à la hauteur.

Maîtresse-vitre, Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre.

Très tôt, la verrière retint l’attention avec une acuité inhabituelle pour une œuvre certes de qualité, mais incomplète. Elle intéressa en particulier l’érudit Anatole de Barthélémy et après lui René Couffon, comme comparaison pour l’étude d’autres vitraux costarmoricains, mais aussi parce qu’elle constitue un document de première importance pour l’étude à la généalogie des Coëtmen, un sujet qui passionna les deux auteurs. Ayant survécu à la Révolution, elle fut endommagée par la foudre en 1847, juste avant le passage de Barthélémy et Charles Guimart qui en relevèrent scrupuleusement l’iconographie (de Barthélémy, Guimart 1849, p. 35-36). Au pied de la fenêtre, présentés à saint Pierre et à une Vierge à l’Enfant placés aux deux premières lancettes, deux couples de donateurs en prières revêtus de tabards et robes armoriés occupaient par paires les panneaux suivants. L’apôtre à la clé et le premier des deux seigneurs de Tonquédec, à la troisième lancette, ont depuis disparu, ainsi que six autres panneaux (Gatouillat, Hérold 2005, p. 102). Les donateurs conservés, qui se trouvaient aux dernières lancettes au bas de la vitre, ont été remontés au second niveau, de la troisième à la cinquième lancettes.

La verrière a en effet subi plusieurs remontages au gré de restaurations successives, dont certaines, menées selon une approche discutable, furent vivement critiquées (Couffon 1926, p. 77). Après le sinistre de 1847, un vitrier intervint dans la seconde moitié du XIXe siècle, principalement sur les panneaux : il « retira les éléments d’architecture […] et répartit suivant un ordre nouveau dans les quatre lancettes centrales les figures des donateurs et les scènes de la Passion conservées » (ibid.), et remplaça toutes les parties manquantes « par des vitreries de couleur ou par du verre blanc » (ibid.). Classée en 1912, la verrière fut à nouveau reprise en 1913 « de façon assez limitée » (ibid.) pour être corrigée presque aussitôt, le résultat n’ayant pas été jugé satisfaisant. Mais « ces vitreries […] ont cédé la place en 1954-1955 aux […] actuelles, […] réalisées par l’atelier Hubert de Sainte-Marie » (Gatouillat, Hérold 2005, p. 102-103).

Portrait de Jean II de Coëtmen, donateur de la verrière, Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre.

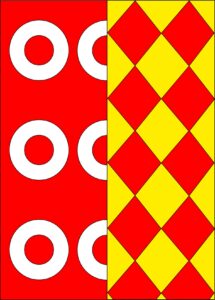

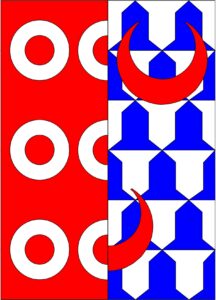

Revenant aux portraits des donateurs, le premier d’entre eux, sans doute endommagé à la Révolution et supprimé lors de la restauration de la deuxième moitié du XIXe siècle, était un seigneur de Tonquédec vêtu d’un tabard à ses armes (armoirie 2c) et présenté par « un saint vêtu de blanc avec un camail d’hermines » (Barthélémy, Guimard 1849, p. 36), peut-être saint Yves (Gatouillat, Hérold 2005, p. 103). il était suivi par son épouse dont le « vêtement blasonné [avait été] cassé » (ibid.), introduite par sainte Marguerite. Aux deux dernières lancettes, le second seigneur de Tonquédec, vêtu à ses armes (armoirie 2d) et présenté par saint Jean, précédait sa « femme à genoux, sur la robe [de laquelle] étaient les armes parties de Tonquédec et de du Pont : d’or au lion de gueules couronné d’azur » (ibid.) (armoirie 4a). Son tutélaire était saint Christophe portant l’Enfant Jésus.

Barthélémy et Guimart identifièrent sans mal dans le second couple les donateurs de la verrière, avec la confirmation de tous les spécialistes du monument (Barthélémy, Guimart 1849, p. 38 ; Chardin 1887, p. 335 ; Couffon 1926, p. 71-79 ; Couffon 1935, p. 122 ; Couffon 1940, p. 43-[524] ; Gatouillat, Hérold 2005, p. 102-104 ; Cordier 2014). Il s’agit de Jean II de Coëtmen, vicomte de Tonquédec, qui succéda vers 1467 à son père Rolland V décédé vers 1463 en croisade contre les Turcs, et à son frère Olivier mort vers 1467 (Couffon 1926, p. 68). Son épouse, Jeanne du Pont, serait fille de Jean baron du Pont-L’Abbé et de Marguerite de Rostrenen (ibid., p. 70), mais est parfois donnée comme issue de Pierre du Pont, fils des précédents, et de Hélène de Rohan (Cordier 2014), une proposition généralement tenue pour douteuse (Couffon 1926, p. 70). Sur sa robe, au second quartier du mi-parti, Jeanne porte les armes du Pont écartelées de Rostrenen, transmises comme tel depuis l’alliance entre Jean du Pont et Marguerite de Rostrenen. On a l’impression que le lion du Pont, d’un style un peu archaïque et comme altéré, pourrait être un élément authentique, sans certitude, contrairement à l’écartelure de Rostrenen, restituée.

Portrait de Jeanne Angier, mère du donateur de la verrière et épouse du fondateur de l’édifice, Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre.

On a reconnu dans l’autre couple de priants le père de Jean II, Rolland V de Coëtmen, vicomte de Tonquédec, fils de Rolland IV de Coëtmen et de sa seconde épouse Jehanne Gaudin de Martigné (Torchet 2003, p. 171), qui prit la croix contre les Turcs en 1458 et mourut peu après ; et son épouse Jeanne Anger – ou Angier alias du Plessis-Angier alias Angier de Lohéac – dont l’union remontait à 1430 (Couffon 1926, p. 67-68). Jeanne était fille de Jehan II Angier et Marie Couppu, dame de Liniac (Torchet 2005, p. 79). Bien que les vêtements armoriés des priants aient été en partie brisés et que les saints présentateurs n’étaient pas leurs patrons, il n’y a pas lieu de revenir sur cette attribution qui semble conforme, Rolland et Jeanne ayant fondé la collégiale et étant parents des donateurs de la verrière. Il est à remarquer que ses armes familiales sur la robe de Jeanne Angier (armoirie 3a) furent restituées un peu à l’aventure par l’atelier Hubert de Sainte-Marie en 1955 parmi plusieurs versions possibles : de vair plain d’après deux sceaux des XIVe et XVe siècles (Fabre 1993, 1, p. 49-50), brisé de trois croissants de gueules selon plusieurs armoriaux médiévaux universels et factices (ibid., p. 50), ou brisé d’un bâton de gueules (Potier de Courcy 1993, 1, p. 11).

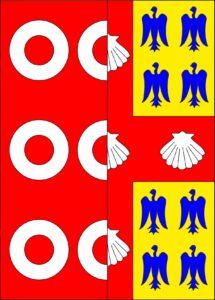

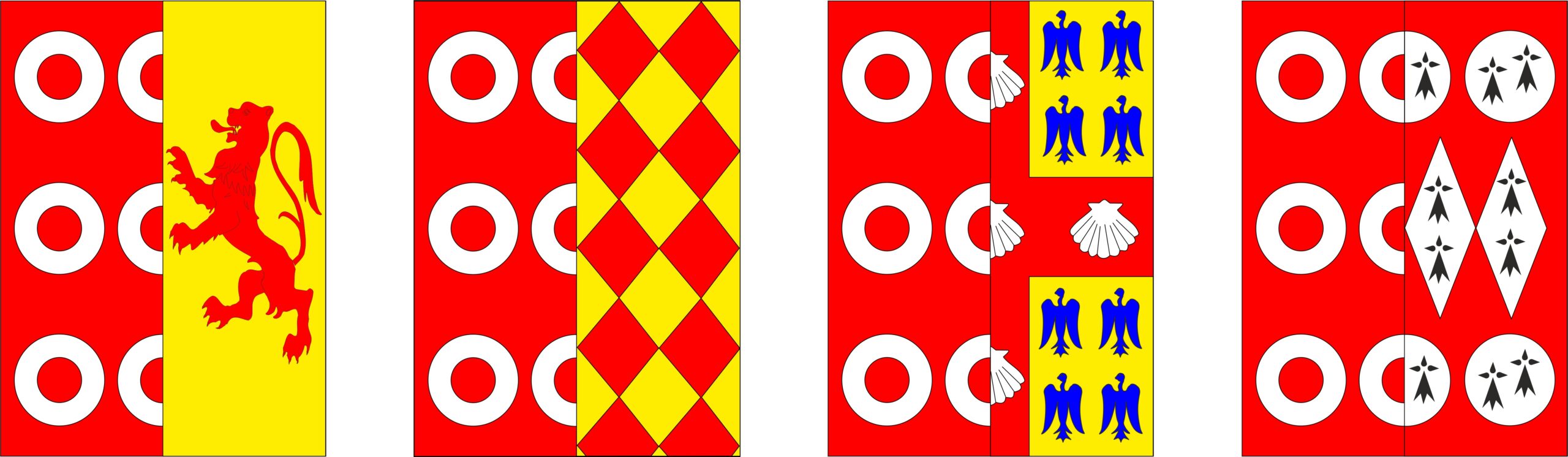

Au tympan, orné d’un cortège angélique, on relevait six écussons tenus chacun par un ange. Probablement détruits à la Révolution, Barthélémy et Guimart les virent « brisés et remplacés par des verres blancs » (Barthélémy, Guimart 1849, p. 36). Le détail en est toutefois bien connu grâce au témoignage d’une enquête de 1486 portant sur les droits des Coëtmen, citée par Barthélémy et Guimart (ibid.), rappelée par Chardin (Chardin 1887, p. 334-335) et retranscrite par les auteurs des Anciens évêchés… (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 248-253). Inexplicablement, lors de la restauration de 1955, le choix fut fait de ne pas restituer les armoiries originelles. On substitua aux deux premiers écussons, tenus par des anges aux soufflets sommitaux, des armes imaginaires d’une composition que l’on ne peut que qualifier de grossière, car ne correspondant à aucune alliance des vicomtes de Tonquédec ni même à une famille de la noblesse bretonne. On ne restaura pas davantage les anciennes alliances de Coëtmen dans les quatre écussons aux soufflets du rang intermédiaire, préférant y présenter les armes des couples de donateurs des panneaux, alternant deux écussons aux pleines armes de Coëtmen (armoiries 2 e-f) avec deux autres mi-partis d’Angier pour le premier (armoirie 3b) et du Pont-Rostrenen (avec une inversion des quartiers, peut-être afin de valoriser les armes du Pont) (armoirie 4b) pour le second. Ce choix inadéquat perturbe totalement le message délivré par les anciennes prééminences.

Armes de Jean II de Coëtmen et de son épouse Louise du Pont, Tonquédec, maîtresse-vitre de l’église collégiale Saint-Pierre.

D’après l’enquête de 1486, les écussons « au susain lieu, [sont] en deux banières escartelées, les armes plaines d’Avaulgour, qui sont d’argent à un cheff de gueules, et les armes de Tonquédec » (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 252). Cet écartelé d’Avaugour et de Coëtmen (armoiries 5 a-b), éminemment prestigieux, rappelait que les vicomtes de Tonquédec descendaient en juveigneurie des Avaugour, donc de la première maison de Penthièvre et des comtes de Rennes, ducs de Bretagne. Geslin, vicomte de Coëtmen, cadet d’Avaugour-Penthièvre, qui avait épousé vers le début du XIIIe siècle la vicomtesse de Tonquédec, aînée de trois sœurs dont les cadettes s’allièrent aux Dinan et aux Dinan-Montafilant, est le fondateur de sa maison.

Au-dessous, les écus en bannière du rang central, blasonnés et identifiés par l’enquête de 1486, arboraient quatre alliances, les plus prestigieuses du lignage, de gauche à droite des mi-partis de Léon (armoirie 6), Craon (armoirie 7), Laval (armoirie 8) et Dinan-Montafilant (armoirie 9). Mais bien que l’ordre en soit connu et l’identification des armoiries facile, l’interprétation s’en révèle très complexe, ce qui souleva des propositions contradictoires.

Les deux dernières alliances ne posent pas de difficulté. Le mi-parti de Laval (armoirie 8) se réfère à la seconde épouse de Prigent Ier de Coëtmen, Amé de Léon, dont l’union resta stérile. Fille du dernier vicomte Hervé IV de Léon et d’Anne de Laval, vivant à la fin du XIIIe et qui mourut dans la décennie 1330 (Kernévez 2011, p. 187). Ainsi qu’il a été souligné par Patrick Kernévez, spécialiste de la maison de Léon, « René Couffon a démontré que l’on avait faussement dédoublé cette Amé de Léon avec une Anne de Laval désignée comme vicomtesse de Coëtmen et dame de Landegonnec, vers le début du XIVe siècle » (ibid. ; Couffon 1926, p. 42-49). Après la ruine de son père, consommée en 1276 par la perte du titre vicomtal (Kernévez 2011, p. 186), Amé releva « les armes de sa mère dont elle venait d’hériter » (Couffon 1926, p. 44), dont témoigne l’empreinte de son sceau (ibid.). C’est ce relèvement matrilinéaire d’armoiries qui permit aux Coëtmen d’afficher l’alliance illustre de Laval, bien qu’il n’y eut pas de lien direct. Le mi-parti de Dinan (armoirie 9) renvoie quant à lui à Jean Ier de Coëtmen et son épouse Marie de Dinan-Montafilant, fille de Rolland X de Dinan et Thomasse de Châteaubriant, mariés en 1340 (Couffon 1926, p. 61 ; Torchet 2003, p. 171).

Succession originelle des bannières au registre médian.

Les deux écus à gauche de la rangée concentrent les problèmes. Le deuxième était mi-parti au second quartier des « armes de Cran, qui sont lozangées d’or et de gueules » (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 252) (armoirie 7). On ne connaît pas d’alliance entre un vicomte de Coëtmen et une Craon, famille dont la généalogie est assez bien maîtrisée. Contrairement à ce qui pu être proposé, il ne peut s’agir d’un rappel des armes de Jeanne de Craon, belle-soeur de Marie de Dinan-Montafilant dont elle épousa le frère Rolland IV, car la parenté est indirecte et trop éloignée (Cordier 2014). En outre, Couffon démontra la friabilité de certains degrés de la généalogie des Coëtmen, mettant en doute l’identité de l’épouse prénommée Constance d’Alain de Coëtmen, fils de Gestin de Coëtmen et vicomte de Tonquédec dans la première moitié du XIIIe siècle. Son argumentaire semble suffisamment convaincant pour faire douter qu’elle était issue de la maison de Vitré (Couffon 1926, p. 50-51) ainsi qu’il continue d’être affirmé. Il faut donner raison à Couffon pour qui Constance était nécessairement celle décrite « la fille du sire de Cran » (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 252) attendu que l’on connaît a priori les épouses de tous les autres vicomtes de Tonquédec.

Le premier écusson de la file (armoirie 6) est le plus délicat à interpréter. Il était mi-parti des « armes de la viconté ancienne de Léon, qui à présant est en la main de la principaulté de Bretaigne, et sont icelles armes d’or à ung lion de gueules » (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 252). L’énoncé des émaux fait tiquer, le lion des Léon étant toujours donné de sable et non de gueules. Barthélémy et Guimart passèrent outre pour conclure plus facilement que les quatres écus « indiquaient les alliances des quatre vicomtes qui s’étaient succédé depuis Prigent, époux d’Amé de Léon » (Barthélémy, Guimart 1849, p. 36). Ce faisant, ils bénéficiaient de l’authentification offerte par l’enquête de 1486, affirmant que « l’on dit communément que [ce] sont les armes de quatre femmes qui furent mariées à Tonquédec, les unes après les autres, savoir : la fille du vicomte de Léon, la fille du sire de Cran, la fille de Laval et la fille de Montaffilant » (Geslin de Bourgogne, de Barthélémy 1879, p. 252). René Couffon contesta cette attribution, estimant que « la tradition orale est en partie erronée » et que la file d’écussons ne reproduisait que « les alliances les plus honorables de la maison de Coëtmen » (Couffon 1926, p. 49). En ayant démontré le dédoublement d’Amé de Léon en Amé ou Anne de Laval, il faut lui donner raison et reconnaître l’erreur manifeste des enquêteurs et témoins de 1486, et quelques années avant eux de Rolland V ou Jean II de Coëtmen qui commanditèrent la verrière. En conséquence, Couffon affirma qu’au premier écusson, ce « ne pouvait être que les armes du Pont, […] qu’il était d’ailleurs naturel de les y rencontrer, la verrière ayant été donnée par Jean et sa femme Jeanne du Pont » (ibid., p. 50). En rappelant le contexte qui commanda l’enquête de 1486 sur fond de querelle de préséance aux États de Bretagne entre le vicomte de Tonquédec et le baron du Pont, il supposa même qu’il pût y avoir supercherie, concluant « qu’il n’était pas sans intérêt de substituer les armes de Léon à celles du Pont » (ibid.). Ici, il faut probablement donner tort à Couffon et supposer que ces armes, à l’esprit des enquêteurs comme à ceux de Jean II et son épouse, étaient bien celles de Léon. On concevrait difficilement en effet que les identifications clairement énoncées n’aient pas correspondu pas avec celles avancées par l’usage commun. De plus, un écu aux armes des donateurs aurait détonné au sein d’une succession d’armoiries se rapportant manifestement à des alliances anciennes, surtout s’il s’était trouvé le premier de la file. Au sein du réseau, le soufflet concerné, à l’aplomb des panneaux où étaient les figures de la Vierge et de saint Pierre, aurait été en net décalage par rapport aux portraits de Jean II et son épouse, placés dans les lancettes tout à droite.

Si ces armes étaient bien de Léon, comment expliquer l’émail de gueules au lion ? Peut-être résultait-il d’une faute de transcription, possiblement ancienne. Peut-être aussi n’était-ce pas une erreur, les armes originelles des vicomtes de Léon continuant d’alimenter un riche débat. L’historien médiéviste Hervé Torchet a avancé l’idée intéressante que les armes de la branche aînée auraient pu décliner la combinaison chromatique gueules / or (Torchet 2010, p. 21). Bien que cette hypothèse ait soulevé plusieurs contradictions qui l’ont affaiblie (Broucke, Paul-François, p. 59-82), elle n’est pas démontée pour autant, et quoique improbable, il n’est pas à exclure que ce témoignage puisse être un argument en sa faveur. Cependant le contexte effectivement biaisé de l’enquête de 1486 et la disparition de l’écusson lui ôtent beaucoup de valeur. On reste également sceptique sur le souvenir, dans la deuxième moitié du XVe siècle, d’un hypothétique état antérieur des armes de Léon, deux siècles après l’absorption de la vicomté par les ducs.

Vue générale du chevet, Tonquédec, église collégiale Saint-Pierre.

En définitive, vers les années 1460, la a maîtresse-vitre de l’église de Tonquédec offre un riche exemple de la mise en signes d’une église collégiale fondée par une famille de la haute noblesse. Mise en valeur par les piliers pavoisés du chœur, la verrière s’ornait d’un programme héraldique sobre mais très efficace. N’optant pas pour une débauche d’armoiries au tympan comme ce fut souvent le cas ailleurs mais préférant l’escorte des anges, Jean II de Tonquédec souligna l’essentiel : la filiation de son lignage aux Penthièvre et à la maison de Rennes, par le biais d’alliances au sein des plus prestigieuses familles de l’ouest du royaume. Quitte, volontairement ou non, à se tromper un peu dans les méandres d’une généalogie que personne n’aurait pu vérifier.